在不同评审方法下,不同供应商就同一产品提供同一品牌的不同处理原则

在不同评审方法下,不同供应商就同一产品提供同一品牌的不同处理原则

政府采购的对象包罗万象,涉及各行各业以及各种形态,其中,对于涉及品牌和制造商的货物采购项目,则是通过不同品牌之间的充分竞争与公平择优实现采购结果的“优质优价”与“物有所值”。这一导向原则从2003年以来一以贯之,在实际操作中呈现具象化、层次性、动态调整的特点。尤其是《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)出台后,由于该办法对于“不同供应商就同一产品提供同一品牌”(以下简称“不同供应商同一品牌”)的处理原则,又因为不同的评审方法而有所区别,加上政府采购从业者的业务水平参差不齐、经验有所差异,导致不同地区、不同主体就这一问题出现理解偏差和执行不一的情况,引发不必要的质疑与投诉,甚至直接影响采购结果的合法性。本文中,笔者将就这一问题进行分析。

一

政府采购货物和服务招标投标项目“不同供应商同一品牌”的问题,因评审方式的特点、规则之区别,而有所区别

(一)两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”处理的相同之处

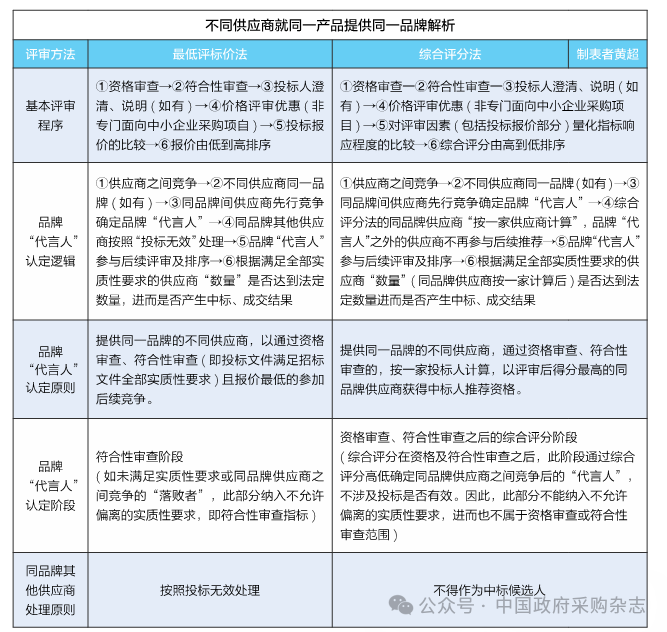

财政部令第87号第三十一条就“不同供应商同一品牌”的问题,进行了针对性的规范与细化规定,并且因评审方式的不同,设计了不同的处理规定(参见表1)。具体来说,采用最低评标价法的政府采购货物服务招标项目,对于不同供应商提供相同品牌产品时,是以通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商继续参加评审,其他同品牌供应商则投标无效。而采用综合评分法的项目,在处理该问题时以通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的“同品牌供应商”获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。

表1 对财政部令第87号第三十一条两种评审方式的解析

结合财政部令第87号第三十一条规定,两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”有相同之处。

1.对此均划定了主旨核心

都是聚焦于“不同供应商同一品牌”这一范围,以此作为下一步评审的判断依据和前提标准。对于“不同供应商同一品牌”处理的底层逻辑,其本质都是在各供应商之间竞争之前,先行在同一品牌“内部”进行择优比较,也就是提供同一品牌的不同供应商之间的竞争博弈。从财政部令第87号第三十一条来看,须结合不同评审方法的评审侧重点以及规则,以同品牌间的供应商报价低者(综合评分高者)确定为代表该品牌的“代言人”,而其他同品牌供应商根据评审方法及相应程序的区别而作投标无效(不作为中标候选人)。随后,是各品牌的“代言人”回到供应商之间开展竞争。

2.对于“不同供应商同一品牌”处理原则

无论是最低评标价法还是综合评分法,其外在客观表象是品牌之间的竞争,核心则是采购人科学合理、符合采购和资产配置标准、契合项目实际特点及工作需要而确定采购需求的“深度要求”。所以,在确定同品牌“代言人”之后,如因同品牌其他供应商按规定作“投标无效”或是“按一家供应商计算”,导致有效供应商不足法定数量的(竞争程度未达到法律规定最低数量标准),应由采购人按政府采购法律制度有关规定,对项目作废标(终止)处理。因此,采购人、代理机构应当坚持“需求引领、合规有序、公平竞争、科学择优”并贯彻于政府采购的全生命周期,通过科学合理确定采购需求、依法编制采购文件、禁止设置不合理条件、有序组织评标评审、信息公告透明阳光等一系列举措,推进不同品牌之间的充分竞争,以实现项目“又快又好”和采购质效俱佳的目标。

3.财政部令第87号第三十一条还明确了报价或综合评分并列时的“采购文件事先规定”以及“未作规定的特殊处理”原则

具体由采购人、代理机构结合项目特点以及政府采购法体系中的“优先采购”等政策落实要求,以有利于从项目实施的角度作出具体规定和抉择。这也是对采购人落实主体责任的充分响应与体现。另外,对于多产品采购项目,则规定采购文件中应当明确“核心产品”的概念及其“抓大放小”的作用。

(二)两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”处理的不同之处

两种评审方法又有着明显的区别,也正是因为这一区别,致使很多政府采购从业者对“不同供应商同一品牌”出现了理解上的差异。笔者试从以下三个方面分析在两种评审方式下,“不同供应商同一品牌”问题的具体规定及原因。

1.两种评审方法的定义不同

政府采购法体系设计的评审方法目前包括综合评分法、最低评标(审)价法、价格优先法以及质量优先法,其中前两种主要适用于政府采购货物和服务招标项目,根据货物服务采购项目是否符合技术、服务等标准统一、是否存有技术复杂、专业性较强等特性而定。顾名思义,这两种采购方式的评审程序也随着设计的评审侧重点及规则的迥异而有所区别。具体来说,最低评标价法是在“投标文件满足招标文件全部实质性要求”的基础上比较投标报价高低,其评审结果按照报价由低到高顺序排列;综合评分法则是在“投标文件满足招标文件全部实质性要求”的基础上,比较评审因素的量化指标评审得分的高低,其评审结果按照评审后得分由高到低顺序排列。

2.基于“评审方法定义”的区别,两种评审方法在具体评审程序、侧重点以及规则等方面差异较大

由于最低评标价法和综合评分法的定义及供应商比较后的顺序排列规定不同,在此框架下,其评审程序等方面自然“各有千秋”。最低评标价法的基本评审程序具体为“①资格审查→②符合性审查→③投标人澄清、说明(如有)→④价格评审优惠(非专门面向中小企业采购项目)→⑤投标报价的比较→⑥报价由低到高排序”。从本质上看,最低评标价法对于供应商的比较和评估主要聚焦于资格审查、符合性审查以及投标报价是否异常过低、是否存在需要修正报价而需启动的投标人澄清、说明等阶段。在以上工作完成后则通过“评审报价”的高低进行排序推荐。

综合评分法在最低评标价法基本评审程序的基础上,设置了“综合评分”环节,即“①资格审查→②符合性审查→③投标人澄清、说明(如有)→④价格评审优惠(非专门面向中小企业采购项目)→⑤对评审因素(包括投标报价部分)量化指标响应程度的比较→⑥综合评分由高到低排序”。其比较和评估除了资格条件、实质性要求、报价合理性外,重点在于供应商对于评审因素量化指标的响应程度。

3.由于两种评审方法的基本程序和侧重点的“异同”,“不同供应商同一品牌”的处理节点和原则自然有所不同

就最低评标价法而言,财政部令第87号第三十一条之所以规定“对于不同供应商提供相同品牌产品时,是以通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商继续参加评审;其他同品牌供应商则投标无效”,这里需要与最低评标价法的定义(指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的……)相结合理解,就是说第三十一条将“最低评标价法”的同品牌之间供应商的竞争结果列为不允许偏离的实质性要求,纳入符合性审查范围。结合评审程序及规则设定,由评标委员会(以下简称“评委会”)对“同品牌的不同供应商”按照“投标文件满足招标文件全部实质性要求”且投标报价由低到高进行排序(包括合理性以及可能涉及的价格评审优惠),报价最低者作为同品牌“代言人”参与后续评审及推荐。由于最低评标价法不涉及综合评分,意味着同品牌“代言人”在资格审查、符合性审查阶段,其结果已定,而同品牌的其他供应商在符合性审查阶段即可按照投标无效处理。

再看综合评分法,财政部令第87号第三十一条对此明确,“不同供应商提供相同品牌产品时,以通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;其他同品牌供应商不作为中标候选人”,此处依然需要结合综合评分法的定义(指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的……)理解。由于综合评分法相较于最低评标价法,增加了综合评分环节,最终通过量化到具体得分考察供应商是否充分满足评审因素的量化指标,是否具备相应的履约和服务能力,其提供的产品是否满足采购需求,进而确定供应商之间的排序。根据评审程序及规则设定,“综合评分”是在资格审查和符合性审查之后,换而言之,根据财政部令第87号第三十一条的设定,没有也不能将综合评分法的同品牌之间供应商的竞争结果列为不允许偏离的实质性要求,因此,也不属于符合性审查范围。

据此,综合评分法的同品牌不同供应商之间的竞争,也就是如何确定同品牌“代言人”,具体是由评委会在资格审查及符合性审查之后,按照“投标文件满足招标文件全部实质性要求”且综合评分由高到低排序(包括合理性以及可能涉及的价格评审优惠)加以确定。由于综合评分环节在资格审查、符合性审查结束之后进行,不可能“由后往前”回到资格审查和符合性审查阶段将同品牌的其他供应商按照投标无效处理,否则将违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》(以下简称《实施条例》)第四十一条以及财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库〔2012〕69号,以下简称“财库69号文”)“评委会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审”的规定,对此《实施条例》第七十五条有相应的“罚则”和法律责任规定。因此,需要通过综合评分环节并依据综合评分高低确定同品牌“代言人”的,无法在符合性审查之后对供应商作“投标无效”处理,因此,在立法时以技术性作出了相应制度安排,关于同品牌的所有供应商按一家供应商计算,这同品牌“代言人”如何确定,此处不再重复赘述。在依法确定同品牌“代言人”之后,与最低评标法规定一致,由该品牌“代言人”继续参与后续评审及排序,同品牌的其他供应商不再参与后续竞争。

也正是由于评审方法从定义、程序、评审侧重点等方面的不同,导致财政部令第87号第三十一条对于在两种评审方法之下,不同供应商就同一产品提供同一品牌时,虽然底层逻辑一致,但却有着不尽相同的处理原则。

一

政府采购货物和服务招标投标项目“不同供应商同一品牌”的问题,因评审方式的特点、规则之区别,而有所区别

(一)两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”处理的相同之处

财政部令第87号第三十一条就“不同供应商同一品牌”的问题,进行了针对性的规范与细化规定,并且因评审方式的不同,设计了不同的处理规定(参见表1)。具体来说,采用最低评标价法的政府采购货物服务招标项目,对于不同供应商提供相同品牌产品时,是以通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商继续参加评审,其他同品牌供应商则投标无效。而采用综合评分法的项目,在处理该问题时以通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的“同品牌供应商”获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。

表1 对财政部令第87号第三十一条两种评审方式的解析

结合财政部令第87号第三十一条规定,两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”有相同之处。

1.对此均划定了主旨核心

都是聚焦于“不同供应商同一品牌”这一范围,以此作为下一步评审的判断依据和前提标准。对于“不同供应商同一品牌”处理的底层逻辑,其本质都是在各供应商之间竞争之前,先行在同一品牌“内部”进行择优比较,也就是提供同一品牌的不同供应商之间的竞争博弈。从财政部令第87号第三十一条来看,须结合不同评审方法的评审侧重点以及规则,以同品牌间的供应商报价低者(综合评分高者)确定为代表该品牌的“代言人”,而其他同品牌供应商根据评审方法及相应程序的区别而作投标无效(不作为中标候选人)。随后,是各品牌的“代言人”回到供应商之间开展竞争。

2.对于“不同供应商同一品牌”处理原则

无论是最低评标价法还是综合评分法,其外在客观表象是品牌之间的竞争,核心则是采购人科学合理、符合采购和资产配置标准、契合项目实际特点及工作需要而确定采购需求的“深度要求”。所以,在确定同品牌“代言人”之后,如因同品牌其他供应商按规定作“投标无效”或是“按一家供应商计算”,导致有效供应商不足法定数量的(竞争程度未达到法律规定最低数量标准),应由采购人按政府采购法律制度有关规定,对项目作废标(终止)处理。因此,采购人、代理机构应当坚持“需求引领、合规有序、公平竞争、科学择优”并贯彻于政府采购的全生命周期,通过科学合理确定采购需求、依法编制采购文件、禁止设置不合理条件、有序组织评标评审、信息公告透明阳光等一系列举措,推进不同品牌之间的充分竞争,以实现项目“又快又好”和采购质效俱佳的目标。

3.财政部令第87号第三十一条还明确了报价或综合评分并列时的“采购文件事先规定”以及“未作规定的特殊处理”原则

具体由采购人、代理机构结合项目特点以及政府采购法体系中的“优先采购”等政策落实要求,以有利于从项目实施的角度作出具体规定和抉择。这也是对采购人落实主体责任的充分响应与体现。另外,对于多产品采购项目,则规定采购文件中应当明确“核心产品”的概念及其“抓大放小”的作用。

(二)两种评审方法对于“不同供应商同一品牌”处理的不同之处

两种评审方法又有着明显的区别,也正是因为这一区别,致使很多政府采购从业者对“不同供应商同一品牌”出现了理解上的差异。笔者试从以下三个方面分析在两种评审方式下,“不同供应商同一品牌”问题的具体规定及原因。

1.两种评审方法的定义不同

政府采购法体系设计的评审方法目前包括综合评分法、最低评标(审)价法、价格优先法以及质量优先法,其中前两种主要适用于政府采购货物和服务招标项目,根据货物服务采购项目是否符合技术、服务等标准统一、是否存有技术复杂、专业性较强等特性而定。顾名思义,这两种采购方式的评审程序也随着设计的评审侧重点及规则的迥异而有所区别。具体来说,最低评标价法是在“投标文件满足招标文件全部实质性要求”的基础上比较投标报价高低,其评审结果按照报价由低到高顺序排列;综合评分法则是在“投标文件满足招标文件全部实质性要求”的基础上,比较评审因素的量化指标评审得分的高低,其评审结果按照评审后得分由高到低顺序排列。

2.基于“评审方法定义”的区别,两种评审方法在具体评审程序、侧重点以及规则等方面差异较大

由于最低评标价法和综合评分法的定义及供应商比较后的顺序排列规定不同,在此框架下,其评审程序等方面自然“各有千秋”。最低评标价法的基本评审程序具体为“①资格审查→②符合性审查→③投标人澄清、说明(如有)→④价格评审优惠(非专门面向中小企业采购项目)→⑤投标报价的比较→⑥报价由低到高排序”。从本质上看,最低评标价法对于供应商的比较和评估主要聚焦于资格审查、符合性审查以及投标报价是否异常过低、是否存在需要修正报价而需启动的投标人澄清、说明等阶段。在以上工作完成后则通过“评审报价”的高低进行排序推荐。

综合评分法在最低评标价法基本评审程序的基础上,设置了“综合评分”环节,即“①资格审查→②符合性审查→③投标人澄清、说明(如有)→④价格评审优惠(非专门面向中小企业采购项目)→⑤对评审因素(包括投标报价部分)量化指标响应程度的比较→⑥综合评分由高到低排序”。其比较和评估除了资格条件、实质性要求、报价合理性外,重点在于供应商对于评审因素量化指标的响应程度。

3.由于两种评审方法的基本程序和侧重点的“异同”,“不同供应商同一品牌”的处理节点和原则自然有所不同

就最低评标价法而言,财政部令第87号第三十一条之所以规定“对于不同供应商提供相同品牌产品时,是以通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商继续参加评审;其他同品牌供应商则投标无效”,这里需要与最低评标价法的定义(指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的……)相结合理解,就是说第三十一条将“最低评标价法”的同品牌之间供应商的竞争结果列为不允许偏离的实质性要求,纳入符合性审查范围。结合评审程序及规则设定,由评标委员会(以下简称“评委会”)对“同品牌的不同供应商”按照“投标文件满足招标文件全部实质性要求”且投标报价由低到高进行排序(包括合理性以及可能涉及的价格评审优惠),报价最低者作为同品牌“代言人”参与后续评审及推荐。由于最低评标价法不涉及综合评分,意味着同品牌“代言人”在资格审查、符合性审查阶段,其结果已定,而同品牌的其他供应商在符合性审查阶段即可按照投标无效处理。

再看综合评分法,财政部令第87号第三十一条对此明确,“不同供应商提供相同品牌产品时,以通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;其他同品牌供应商不作为中标候选人”,此处依然需要结合综合评分法的定义(指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的……)理解。由于综合评分法相较于最低评标价法,增加了综合评分环节,最终通过量化到具体得分考察供应商是否充分满足评审因素的量化指标,是否具备相应的履约和服务能力,其提供的产品是否满足采购需求,进而确定供应商之间的排序。根据评审程序及规则设定,“综合评分”是在资格审查和符合性审查之后,换而言之,根据财政部令第87号第三十一条的设定,没有也不能将综合评分法的同品牌之间供应商的竞争结果列为不允许偏离的实质性要求,因此,也不属于符合性审查范围。

据此,综合评分法的同品牌不同供应商之间的竞争,也就是如何确定同品牌“代言人”,具体是由评委会在资格审查及符合性审查之后,按照“投标文件满足招标文件全部实质性要求”且综合评分由高到低排序(包括合理性以及可能涉及的价格评审优惠)加以确定。由于综合评分环节在资格审查、符合性审查结束之后进行,不可能“由后往前”回到资格审查和符合性审查阶段将同品牌的其他供应商按照投标无效处理,否则将违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》(以下简称《实施条例》)第四十一条以及财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库〔2012〕69号,以下简称“财库69号文”)“评委会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审”的规定,对此《实施条例》第七十五条有相应的“罚则”和法律责任规定。因此,需要通过综合评分环节并依据综合评分高低确定同品牌“代言人”的,无法在符合性审查之后对供应商作“投标无效”处理,因此,在立法时以技术性作出了相应制度安排,关于同品牌的所有供应商按一家供应商计算,这同品牌“代言人”如何确定,此处不再重复赘述。在依法确定同品牌“代言人”之后,与最低评标法规定一致,由该品牌“代言人”继续参与后续评审及排序,同品牌的其他供应商不再参与后续竞争。

也正是由于评审方法从定义、程序、评审侧重点等方面的不同,导致财政部令第87号第三十一条对于在两种评审方法之下,不同供应商就同一产品提供同一品牌时,虽然底层逻辑一致,但却有着不尽相同的处理原则。

二

对于非招标采购方式,需要结合项目特点和财政部有关回函精神作具体规定

由于非招标采购方式不属于财政部令第87号的调整范围,实际操作中则需要一分为二去思考。

财政部于2003年就河北省财政厅提出的这一问题,出具《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》(财办库〔2003〕38号,以下简称“财办库38号复函”)专门答复。该复函提到:“公开竞争是政府采购的基石。政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争,原则上同一品牌同一型号产品只能有一家投标人……为了避免同一品牌同一型号产品出现多个投标人的现象,应当在招标文件中明确规定,同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的,应当作为一个供应商计算。公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程,也按此方法计算供应商家数”。然而,该复函并非针对非特定主体、具有普遍约束力且可以反复适用的“行政规范性文件”,其有关要求和效力不具有普遍约束力和强制性。换言之,针对政府采购的非招标采购项目,采购人、代理机构编制采购文件时,应充分考虑不同供应商提供同品牌产品竞争的问题,提前在采购文件中结合该复函的精神作出针对性的考虑与具体规定。而其基本要求则是聚焦于不同供应商提供“同一品牌的同一型号”这一范围。

采购人、代理机构也可以参照财政部令第87号第三十一条,通过采购文件的具体规定,将财办库38号复函提到的“同一品牌的同一型号”提标至“同一品牌”,作出更为严格的要求,并以此作为下一步评审的判断依据和前提标准。

二

对于非招标采购方式,需要结合项目特点和财政部有关回函精神作具体规定

由于非招标采购方式不属于财政部令第87号的调整范围,实际操作中则需要一分为二去思考。

财政部于2003年就河北省财政厅提出的这一问题,出具《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》(财办库〔2003〕38号,以下简称“财办库38号复函”)专门答复。该复函提到:“公开竞争是政府采购的基石。政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争,原则上同一品牌同一型号产品只能有一家投标人……为了避免同一品牌同一型号产品出现多个投标人的现象,应当在招标文件中明确规定,同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的,应当作为一个供应商计算。公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程,也按此方法计算供应商家数”。然而,该复函并非针对非特定主体、具有普遍约束力且可以反复适用的“行政规范性文件”,其有关要求和效力不具有普遍约束力和强制性。换言之,针对政府采购的非招标采购项目,采购人、代理机构编制采购文件时,应充分考虑不同供应商提供同品牌产品竞争的问题,提前在采购文件中结合该复函的精神作出针对性的考虑与具体规定。而其基本要求则是聚焦于不同供应商提供“同一品牌的同一型号”这一范围。

采购人、代理机构也可以参照财政部令第87号第三十一条,通过采购文件的具体规定,将财办库38号复函提到的“同一品牌的同一型号”提标至“同一品牌”,作出更为严格的要求,并以此作为下一步评审的判断依据和前提标准。

三

“不同供应商同一品牌”竞争之后,满足实质性要求的供应商数量与项目成败息息相关

政府采购法律制度全面系统、严谨细致,同一事项的有关规定往往分散于《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)及其实施条例以及繁多的部门规章、规范性文件之中,需要结合立法精神、深改方向、发展趋势,梳理掌握法条之间的互相补充、有效链接,不应片面、割裂、孤立理解。

政府采购是经过科学择优、充分竞争之后选定中标、成交供应商进而完成合同缔约的过程,《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定,“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”;第一百五十五条则规定,“无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力”。

结合政府采购法律制度规定,在政府采购的全生命周期中,无论是质疑答复、投诉处理、监督检查导致,亦或是政府采购当事人发现项目出现法定的废标(终止)、应当重新开展采购活动或者中标、成交无效情形,且无法通过其他合法途径纠正、补救的,应当依法处理。也正是因此,以“中标、成交无效”为例,根据《实施条例》第七十一条,有《政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一,影响或者可能影响中标、成交结果的,即使合同已经签订,在尚未履行的基础上,一旦违法行为认定,也应当撤销合同。而不能得出因有三家以上的供应商通过了资格审查、符合性审查,其采购过程和采购结果就合法合理、无需依法纠正(处理)的结论。

综上,对于最低评标(审)法或综合评分法的项目,如涉及“不同供应商同一品牌”,须经同品牌供应商之间的竞争,以确定该品牌参与后续竞争的“代言人”。随后,回到政府采购法体系确定的“不同品牌之间充分竞争”的框架之下,在同品牌其他供应商按规定作“投标无效”或是“按一家供应商计算”后,导致满足实质性要求的供应商数量不符合有关规定的,采购人应当按照《政府采购法》第三十六条、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第三十七条、第五十条以及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三十四条规定,对项目作废标(终止)处理。

三

“不同供应商同一品牌”竞争之后,满足实质性要求的供应商数量与项目成败息息相关

政府采购法律制度全面系统、严谨细致,同一事项的有关规定往往分散于《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)及其实施条例以及繁多的部门规章、规范性文件之中,需要结合立法精神、深改方向、发展趋势,梳理掌握法条之间的互相补充、有效链接,不应片面、割裂、孤立理解。

政府采购是经过科学择优、充分竞争之后选定中标、成交供应商进而完成合同缔约的过程,《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定,“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”;第一百五十五条则规定,“无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力”。

结合政府采购法律制度规定,在政府采购的全生命周期中,无论是质疑答复、投诉处理、监督检查导致,亦或是政府采购当事人发现项目出现法定的废标(终止)、应当重新开展采购活动或者中标、成交无效情形,且无法通过其他合法途径纠正、补救的,应当依法处理。也正是因此,以“中标、成交无效”为例,根据《实施条例》第七十一条,有《政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一,影响或者可能影响中标、成交结果的,即使合同已经签订,在尚未履行的基础上,一旦违法行为认定,也应当撤销合同。而不能得出因有三家以上的供应商通过了资格审查、符合性审查,其采购过程和采购结果就合法合理、无需依法纠正(处理)的结论。

综上,对于最低评标(审)法或综合评分法的项目,如涉及“不同供应商同一品牌”,须经同品牌供应商之间的竞争,以确定该品牌参与后续竞争的“代言人”。随后,回到政府采购法体系确定的“不同品牌之间充分竞争”的框架之下,在同品牌其他供应商按规定作“投标无效”或是“按一家供应商计算”后,导致满足实质性要求的供应商数量不符合有关规定的,采购人应当按照《政府采购法》第三十六条、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第三十七条、第五十条以及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三十四条规定,对项目作废标(终止)处理。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣